“中國壩上攝影第一人”——張吃的故事

時間:2016-04-26 08:37來源:原創 作者:壩上的云 點擊:

次

張吃,原名張馳,男,53歲,2002年簽約瑞士阿爾帕相機全球唯一榮譽攝影師,出版《一弄集》、《二弄集-壩上》,《二弄集-壩上》榮獲第五屆平遙國際攝影大展畫冊大獎,獲2005中國之星設計

(責任編輯:壩上的云)

張吃,原名張馳,男,53歲,2002年簽約瑞士阿爾帕相機全球唯一榮譽攝影師,出版《一弄集》、《二弄集-壩上》,《二弄集-壩上》榮獲第五屆平遙國際攝影大展畫冊大獎,獲2005中國之星設計藝術大獎,最佳設計獎、評委獎,壩上作品入選2006中國攝影年鑒。

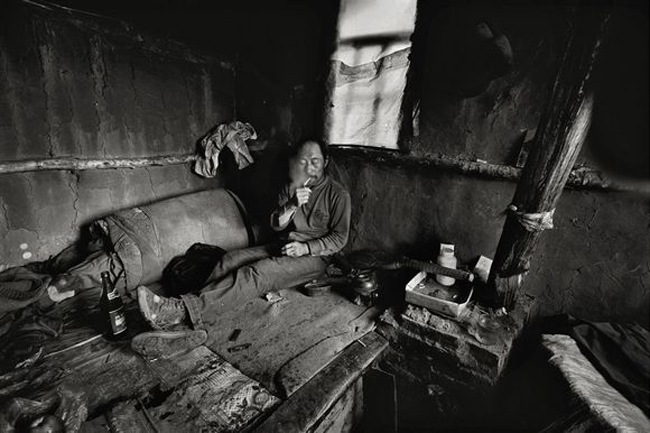

十年前,張吃放下了自己的企業,來到內蒙古壩上草原,投身于當地風土人情的攝影,被稱為“中國壩上攝影第一人”。壩上攝影是對當地原生態的展示,反映的是原汁原味的農牧民生活。在澳大利亞昆士蘭藝術學院的邀請下,張吃于8月12日至19日,在該學院進行了主題為《在炕上——中國壩上蛤蟆壩村生活紀實》的個人攝影展。此次攝影展共展出50幅帶有底片的照片,內容全部為蛤蟆壩村村民在炕上的日常生活,包括村民在炕上看孩子、吃面條、抽煙喝酒等場景。“炕,是壩上農民最隱秘、最熱鬧、最幸福的生活中心,也是他們日常作息、歡樂和舔傷口的地方。”張吃說,這次攝影展挑選的照片,反映了中國老百姓的日常生活。據了解,未來三年內,張吃計劃在瑞士、德國、法國、美國、日本等十個國家,舉辦與壩上題材相關的攝影展,昆士蘭藝術學院正是此行的第一站。張吃表示,2014年他將在北京舉辦世界巡展匯報展,而最后的回歸展將回到壩上草原,壩上各大飯店的廳堂都將成為展場,所展照片也將無償贈給壩上民眾。

張吃簡介:

張吃,筆名張弛。祖籍山東,1956年生。初入伍,后做工,又小職員,因弄出了幾篇小說,遂調去壽光市文化館專業創作了幾年。1985年辭職。運輸,販賣、養豬。1985年創辦張弛活塞制造公司。現任技研精工企業董事長。工作之余躬耕回歸山莊。種菜一畝半,有老井一口,蓮塘兩處,薔薇、青竹、果樹若干,狗三只,公雞和母雞七八只,鴿子亂落在草坪、竹籬、葫蘆架上——這一年作者到處去攝影,所以至今沒數清……二000年學習攝影、二00一年出版《一弄集·張吃攝影一年》、二00五年出版《二弄集·壩上》、《三弄集》已開拍。

張吃是瑞士ALPA(阿爾帕)相機在世界范圍內簽約的第一名“榮譽攝影師”。阿爾帕已正式邀請張吃訪問瑞士阿爾帕總部。他學習攝影至今不過兩年,曾出版個人攝影作品集《一弄集》,引起攝影界的廣泛關注。張吃的攝影題材很廣,風光、建筑、人文,林林總總,常見的題材他拍不避“俗”,別人不拍的他也拍不避“寡”,他的攝影沒有固定的模式和套路,也許正是因為沒有系統學習過攝影,反而擺脫了條條框框的桎梏,加上他的天分和不羈的性格,他的作品總帶有一種超凡的新鮮與大膽的跨越。

“中國壩上攝影第一人”、攝影家張吃的壩上攝影展,于近日在澳大利亞昆士蘭藝術學院落下帷幕,所展照片全部為壩上牧民的日常生活。張吃計劃三年內,在瑞士、美國等十個國家舉辦個人攝影展。

張吃的故事:

在投身攝影之前,張吃是—名企業家,每天醉心于更多的利潤,十年前,他放下了打拼多年的企業,扛著相機,來到了內蒙古壩上草原,—晃就是十年。

一名成功的企業家,為何會放下凝聚了自己多年心血的企業,投身于攝影?張吃說,自己當年逃到壩上,是因為受夠了城市生活,不想再做只知道逐利的商業動物,想尋找—種心靈上的寧靜。

十年過去了,張吃說他在壩上—個小村落里找到了寧靜,也找到了自己對于社會所肩負的責任,接下來要做的,就是兌現這些責任。

曾經迷失在賺錢里

終于,他逃離了居住七年的大城市,將經營多年的工廠交給了管理團隊,自己扛上相機,去尋找心靈的解脫。

1956年出生的張吃當過兵,做過工人、職員,1985年辭職后搞過運輸、養過豬,1989年創辦了自己的工廠,勤奮和大膽讓他積累了大量財富,成為濰坊赫赫有名的民營企業家。

然而,回顧那時的生活,張吃卻一直用“作秀”二字來形容。壩上的云俱樂部獲悉,他說自己迷失在賺錢里,賺了錢再作秀,用滿身的名牌跟別人擺譜、攀比,希望用名牌抬高自己的身份,讓周圍人看見。

1992年,“大哥大”進入濰坊,兩萬多一部,張吃沒有絲毫猶豫地買下了。張吃還是濰坊最早開公爵王3.0汽車的人。請客應酬對于生意人來講是家常便飯,那時的張吃請人吃飯只去大酒店,如果要住賓館,他只住四星級以上的。

上世紀90年代中期,張吃在鄰近的一個大城市里買了別墅,安了家。

然而一味追求物質財富讓張吃越來越感到厭煩,冷漠的鄰里關系和現代化生活的弊端,也讓張吃的大城市生活過得沒有想象中的幸福快樂。

在大城市里住了七年,張吃卻連自己的鄰居都不認識。他的鄰居都是有錢人,卻整天都皺著眉頭。張吃經常在家門口遇見他們,彼此之間卻連個招呼都不打。

“我們心里各自裝著各自的事,哪有精力顧及別人,如今新建的小區里不都是這樣嗎?”張吃渴望鄰里之間的溫情,而面對現實,卻只有深深的無奈。

那時的張吃發現,自己周圍的有錢朋友很少去追求精神財富,而且大家都擔負著巨大的精神壓力。

“有位朋友是個企業老總,每天日程總是排得很緊張,幾乎天天都得坐飛機在幾個城市之間轉,所以經常在飛機上睡覺。漸漸他開始失眠,除了飛機上,在哪里都睡不著。每天都要受失眠的折磨,想睡覺了,就得買張長途飛機票,在飛機上睡覺。”

張吃受夠了每天吃的那些宴席,不愿再看汽車、高樓,不愿再嗅彌漫著銅臭的空氣。終于,他逃離了居住七年的大城市,回到了濰坊。2000年,他將自己經營多年的工廠交給了管理團隊,自己扛上相機,去尋找心靈的解脫。

當記者問道當時有沒有感到對事業不舍時,張吃說社會的雜事放下就放下了。“這個工廠,過去掙100塊錢,你打理就都是自己的。但你也可以選擇讓別人打理,分給別人30塊,自己掙70塊。”

在壩上找到了自在歡喜,張吃說,在城市里,做事首先考慮自己的利益,通過在壩上攝影,他找到了自己的靈魂,感覺變得踏實。

張吃說,自己之所以做出這個決定,還有一個重要的原因,就是母親的突然去世。“我母親身體一直很好,也沒有生什么病,走得很突然。我開始思考自己一直以來的追求和生存的意義。”母親的去世,讓張吃覺得人生很短暫,而一味追求財富的人生更短暫。

想透了這些的張吃開始扛上了相機。

第一站是麗江古城,他的老師陳長芬先生建議他去聽聽納西古樂,特別是細聽那首《給靈魂洗個澡》。張吃說他連聽了五場,納西古樂古老沉重的形式感讓他刻骨銘心。

將攝影地選在壩上,張吃說他是被壩上“秋風駿馬塞北”的景致所吸引,如此經典的中國式的詩情畫意,正好排解他的城市焦慮癥,聊以自慰。

壩上雪后峰巒起伏的群山,隨風跌宕的草場,浩浩蕩蕩的牧群,這些都讓張吃感到深深的震撼。漸漸地,張吃將鏡頭對準了當地的農牧村落,也逐漸深入進了農牧民的生活。

張吃剛到壩上時,大部分村落還鮮受外界打擾,農牧民保持了最淳樸的一面。在城市里難以尋見的淳樸熱情,讓張吃驚訝,也讓他深入進了當地農牧民的生活,成了壩上人的朋友。

張吃第一次正式接觸當地農牧民,有些偶然,然而當地人的熱情讓他無法抗拒。

2006年元月,農歷臘月最寒冷的日子里,張吃在蛤蟆壩拍雪景。那天零下三十多攝氏度,張吃去村子里找熱水,敲開了當地人郝國華的家門。郝國華看見張吃凍得不輕,就把客人讓到了熱炕上,還專門置辦了酒席。

“第一個下酒菜是幾只咸鵝蛋,還有一壺滾燙的老燒酒。”張吃回味著,他說那種又熱又腥又咸的味覺沖擊至今仍沒散去。

喝到酒酣耳熱,張吃對郝國華說,兄弟我什么都不會,快過年了,就給你們照張全家福吧。

郝國華聽了,全家立刻打扮起來,像對待一件大事,莊重異常。張吃便用他那只相機給這家人拍了照片。

正月初六,張吃再次來到壩上,他提前把那張全家福放大到了20寸,裝上紅木框,前去報答上次的招待之恩。結果不少村民前來觀看照片,之后就爭相邀張吃照全家福。

“這時我才了解到,全村23戶人家,照過全家福的只有村長家一戶,還是20多年以前。村里有幾個70多歲的老人平生一張照片都沒照過。”張吃很是感慨,就為這23戶人家一一照了全家福,還給每幅照片都裝了相框,回贈給了村民。

從此,村民們把張吃這位遠道而來的客人當成了尊貴的朋友,將自己的生活都向他敞開。張吃甚至可以在村民炕上拍攝村民醉酒后酣睡、媽媽給孩子喂奶的照片。

村子里的那些豬讓張吃特別羨慕,它們在陽光下的泥土里一躺,在張吃看來,這種動物身上的自在,在城里人身上是找不到的,那些自尋煩惱而痛苦失眠的城里人,跟它們一比,顯得多么可憐。

為此,他在攝影札記中寫道:“貓有九命,我不如貓。狗誠信一生,我不如狗。豬能在糞土中安身立命,自在歡喜,我不如豬。馬沖鋒陷陣,我不如馬。我不如羊善良,不如牛忠厚,不如雞勤快,不如鵝雅致,更不如驢一生無病……”

蛤蟆壩村有大城市里沒有的善良淳樸,深深觸動了張吃的心。他說自己在城市里,做事首先考慮自己的利益。通過在壩上攝影,他找到了自己的靈魂,感覺變得踏實。找到自己的靈魂的張吃,想通過攝影,為社會做點什么。

老板和員工同住—個院,有幼兒園,有菜地,張吃把這個家屬院看做為自己和員工構筑的一個村落,也是一個小社會。

有一位叫做吳紹同的老攝影家,對張吃影響很大。

吳老今年85歲了,拍了半輩子的鳥,他對于攝影是從心底里投入。在老人80歲時,眼睛動了手術,看不見鳥了,就去拍駱駝。因為眼睛的問題,看駱駝就看不見腳下,看腳下就看不見駱駝,他卻都是只看駱駝,一邊追一邊拍,經常被石頭絆倒摔出去。

去年9月10日,吳老在內蒙古赤峰市開辦了全國第一家攝影圖書館,張吃也盡全力幫他搜集影像資料。

“這位老人一開始是為自己攝影,到最后是為別人,自己眼睛看不到了,就去搜集攝影的書,給別人看。”老人執著于攝影、通過攝影奉獻社會的精神讓張吃深深感動。

這幾年來,壩上受到外界的沖擊越來越大,當地的村落也不斷受到影響。面對不知何時就會消失的蛤蟆壩村,張吃感到自己唯一能做的,就是用手中的相機把村里的真實情況記錄下來。

張吃將自己拍攝蛤蟆壩村的影像自費出版了一本攝影集,取名《二弄集·壩上散》。這本攝影集在圈內產生了很大的影響。張吃說他已經辦好手續,準備將這本攝影集贈送給全世界56個國家的國家圖書館和國外一百所大學、國內一百所大學的圖書館。

如今,張吃在濰坊擁有一個占地102畝的制造企業。與其他企業不同,除了制造廠,張吃還在園區內劃出了家屬院,自己的家庭和全廠幾十名職工都住在里面,園區里有全廠共用的菜地,還有為家屬區的兒童單獨開設的幼兒園。張吃把這個家屬院看做為自己和員工構筑的一個村落,“這里跟蛤蟆壩村很像”,也是一個小社會。

張吃想在下一本攝影集中將鏡頭對準他自己、他的家族和工廠,用真實的影像將他個人、家族和工人們的生存狀態記錄下來,并向社會展示家族、工廠、管理者、工人相互之間關系最真實的一面。“他們是最普通的勞動者,一直默默無聞,如果不拍他們,很快就會被社會的洪流湮沒。企業家不能只想著積累財富,而要正視這群創造財富的工人的生存狀態。”張吃說。

目前,張吃已著手開始拍攝,書名叫做《三弄集·回家》。

2001.9.23烏蘭布統(紅山軍馬場)哈蘇503CW,CF5.6/140-280MM,柯達100VS。

壩上雪

2001.1.30烏蘭布統(紅山軍馬場)哈蘇903SWC,CF4.5/38MM,柯達100VS。

大生命的風光

與人的生命相比,大自然的生命博大無極。拍攝人是拍生命,拍攝風光是拍大生命。人沒有大自然就 沒有生命,大自然沒有了人,攝影也就無從談起。人與大自然誰也離不開誰,生命與大生命互為印證, 互相贈予,共生共榮。

拍攝人之生命的瞬間叫做紀實攝影,拍攝自然之大生命的瞬間叫做風光攝影。拍紀實的人面對風光,應 該心存感激,你拍的人是大自然孕育出的驕子;拍風光的人面對紀實,應該發出會心的微笑說:我拍的是 母親,你拍的是母親的孩子,我們拍的是一家人……之后來了一個攝影人,他拍的照片母親中有孩子, 孩子中有母親,誰也離不開誰。這個人,最終成了攝影大師。

我拍壩上風光,感受了大生命的博大。在《二弄集·壩上》結束的時候,我在扉頁小心翼翼地寫上: “二零零二至二零零四年間的壩上,謹以此書獻給關愛守護壩上的人們。”為大生命的風光打上瞬間的 烙印,這一手是跟拍紀實的老師們學的。

——寫在《二弄集·壩上》之后

張吃,1956年出生于山東壽光。居家于青島。辦廠于濰坊。

業余時間出沒于壩上,其余時間蜷縮于回歸山莊。

一杯清茶、幾本舊書、半畝菜地還有那口老井

2000年學習攝影,

2001年出版《一弄集·張吃攝影一年》

張吃,一位值得尊敬的攝影大師,壩上成就了張吃,張吃也成就了壩上。

相關新聞

(18-04-23)

(16-05-13)

(16-04-26)

(16-04-25)

(16-03-14)

(16-01-15)

(15-04-02)

(15-03-24)